![]()

いつから中世かという質問があります。大体、この院政期からというのが、一般的でしょう。(発展「中世のとらえ方」へ)

![]() (P.31~32)

(P.31~32)

1 領域型荘園の成立

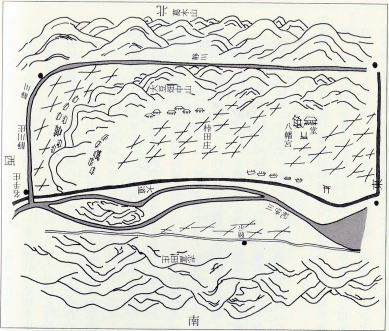

上の図は、紀伊国桛田荘の絵図である。右側の図は、内容が読み取りやすくするためのトレース図(『描かれた荘園の世界』 国立歴史民俗博物館編より)である。

桛田荘は、1183年に後白河法皇が京都神護寺に寄進した荘園とされている。四隅と南にある黒い●は榜示という荘園の領域の境目を示すものである。

絵図の中には、耕地だけでなく、集落の家屋や、山や川も含まれている。このような荘園は、私領の寄進と立荘(立券荘号)という手順で成立することから、近年では領域型荘園と呼ばれるようになった。また、このような荘園は中世荘園とも呼ばれる。

そして、中学校の教科書にも載っている「不輸の権」「不入の権」を持つ荘園とは、このタイプの荘園である(墾田永年私財法による墾田を集積して形成された初期荘園には、免税特権はない)。

この領域型荘園の形成のプロセスは、以下のとおりである。

(1) 開発領主

大名田堵や、国司の子弟で任期が終わってもその地に留まった者などが、耕地を開発(荒廃した土地の再開が多い)して、開発したことを国衙に申請して、私有することを認可された者を開発領主という。

ここで確認しなければならないは、開発領主は臨時雑役は免除されたが、開発した土地は租税を払わなければならない輸租田である。

また、国衙から私有を認められた土地は、開発領主の私領(所領)ではあったが、その権利を国衙が守ってくれるわけではなく、自分のものは自分で守らなければならない弱肉強食の時代である。開発領主は、私領(所領)を守ったり、農民を支配するために武装するようになる。彼らは自分が開発地の地名を名字として地方武士となった(地方武士の多くはこのパターンである)。

(2) 背景

11世紀の後半になると、寺社や貴族に対する国の給付(封戸制)が滞るようになった。そのため朝廷は,それ(封戸)にかわるものとして荘 園の設立を認可するようになった(と言うより、自分で荘園を作って稼ぐことを奨励したとも言える)。

(3) 本家

開発領主から私領を寄進されて荘園の設立を主導する院や摂関家などを本家をいう。本家となった院や摂関家などの超有力者は、寄進された私領を核として、その周囲の広大な土地を荘園として申請して朝廷に認められた。その例が桛田荘である。

一方、私領を寄進した開発領主は、下司などの荘官となった。

なお、本家、領家のうち、実際的な支配権をもつものを本所という。

(4) 領家

地方で荒廃していた土地を再開発して私領とするような下々の者が、天皇家や摂関家とのコネがあるはずがない。この下々(開発領主)と院などの本家との間を仲介する中下級貴族を領家という。

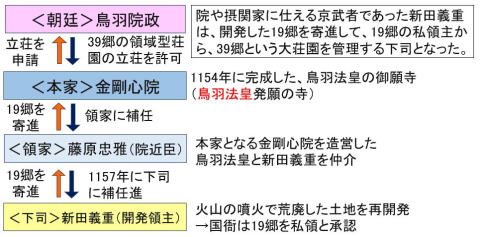

この具体例が次の上野国新田荘である(次のパネルは、実教の『日本史探究』を元に作成)。

本家の金剛心院は鳥羽法皇が発願の寺であり、寺院名義の鳥羽院の荘園であることがわかる。そして認可するのも鳥羽上皇であることもわかる。

(5) 立荘の手続

①不輸の権=租税免除の特権

②不入の権=国司が派遣する検田使の立ち入りを拒否する権利であったが、のちには拡大解釈されて、国検非違使など治安関係の役人の立ち入りも拒否するようになった。(この不輸の権、不入の権は中学校の教科書にも掲載されている)

この不輸を太政官符・民部省符で認められた荘園を官省符荘という。また国司によって不輸を認められた荘園を国免荘という。この不輸の権を得る手続きを立券荘号(立券)という。

(コラム「頂いた質問から(10)『官省符荘と国免荘』へ)

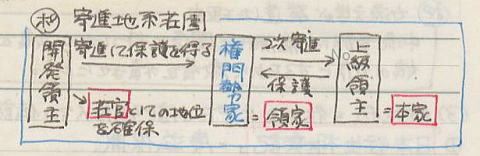

※ では、以前から使われていた、下の図のような理解は誤りだったのか。

これについては、コラム 「新課程と2種類の寄進地系荘園-「鹿子木荘」からの脱出-」 で説明します。

(6) 国衙領の形成

11世紀の半ばになると、開発領主の中には、支配領域を拡大・強化するために在庁官人(国衙の役人)になる者が出るようになった。国司は、この在庁官人が開発した地域を、郷や保という行政区画にした。もとは国>郡>里(郷)という、今でいう国>都道府県>市・町と同じような区分であったのだが、新たに編制された郷や保は、郡と並列されるものになった。ここで郡は、元からあった行政区画で、新たに開発されたエリアは郷・保であれば分かりやすいのだが、郡司クラスの豪族が開発したエリアも郡となった。でも、基本的には、新たに開発された区画が郷・保という理解で構わないとぼくは構わないと思っている。

そして国司は、郷や保の開発者に、「おまえ、開発した郷や保を管理する郷司・保司にならんか。郷司・保司は職として、世襲させてやるぞ」と誘う。それを受け入れて郷司になると、本来は租税を納める私領であった郷は、開発者がそのまま郷司という役人として管理する公領となった。これが国衙領である。

荘園は本家が支配して年貢を得る。管理は荘官が行う。国衙領は国司が支配して年貢を得る。官吏は郷司や保司らが行う。これが国衙領はまるで国司の荘園のようになったといわれる理由である。

(7) 名

「平安時代編4 地方政治の展開と武士」で、「受領は、課税対象となる田地を名(名田)という徴税単位にして、それを有力農民である田堵に請け負わせて、広さに応じて徴税するようになった。」と述べた。そして、大規模経営をする田堵を大名田堵というと言った。本来、田堵は1年契約であったが、平安時代末期になると土地に対する権利を強化して、作人や下人に耕作させて土地を世襲する名の主のようになった。これを名主という。

そして、公領も荘園も名主が耕作・徴税・納税するようになり、税は荘園も公領も同じになった。それが

〇年貢=米・絹布など

〇公事=手工業品・特産物

〇夫役=労役

である。

2 院政の成立

(1) 後三条天皇の時代

①摂関在位50年に及んだ藤原頼通も、入内させた娘に皇子が生まれず、ついにgive

up。1068年、摂関家を外戚としない後三条天皇が即位する。(発展『藤原氏って何で衰えたんですか?』ー東大入試問題に学ぶ 2ー(1983年第1問)へ)

②人材登用=大江匡房(延久の荘園整理令の起草者で記録荘園券契所(記録所)の職員となる)などの受領層

③延久の荘園整理令(1069)

即位の翌年に出された延久の荘園整理令は、2つの史料が大切。

○1つは慈円の「愚管抄」。「宇治殿(藤原頼通)の抵抗」を記したもので、「延久ノ記録所トテハジメテ・・・」で始まる。

○もう1つは「百錬抄」の具体的に「記録荘園券契所」と出てくる史料。(史料では「記録庄園券契所」となっているが、「荘園」で可)。この史料には、整理令の具体的な内容がはっきりと記されている。すなわち、

①寛徳二年(1045)以降の新立荘園は全て停止。

②1045年以前のものであっても)立券不分明なもの、つまり立券荘号の書類がそろってないものは全て停止。

(③)この2つの条件を満たしていても、国司が妨げになると言えばダメ

という厳しいものだった。

今までの荘園整理は、国司に委ねられていたから、摂関家にはなかなか及ばず、また任期切れが近づくと、国司免判を乱発して財をなす者もいて、実効があがらなかった。

この荘園整理令では、記録荘園券契所(記録所)は、中央におかれ、整理令の起草者でもあった、天皇の側近大江匡房が職員としてことにあたった。

慈円の『愚管抄』に「藤原頼通が抵抗したので、無駄に終わった」と書いてあるので、効果がなかったと思われがちだが、これは大間違い。確かに、摂関50年という功績を考慮して、藤原頼通の荘園は大目に見たが、それ以外の摂関家領荘園は、ガンガンに整理した。石清水八幡宮でさえ、34カ所中13カ所停止だから、3分の1以上が没収された。大きな効果をあげたと言ってよい。

また、この徹底した荘園整理によって荘園と公領とが明確となり、12世紀の鳥羽院政期に荘園公領制が確立することになる。

④後三条天皇で、「度量衡の統一」と問われたら、脊髄反射で、「延久の宣旨枡」と答える。

⑤後三条天皇は、内裏の造営のために荘園・公領を問わず、一律に課税する一国平均役を課した。そして12世紀の半ばになると一国平均役が制度として確立された。

(2) 白河上皇の時代

後三条が在位三年ほどで、死去したあと、白河上皇が、院政を開始(1086年)する(ぼくは受験生時代、後三条天皇即位の1068年を覚えて、10の位と1の位を入れ替えると院政開始と覚えた)。

譲位された堀河天皇も意外とよくでる。ここから白河・鳥羽・後白河の3上皇、約100年間を院政期という。「白河院政が最も長い」もでる。

院政は、自分の子孫に皇位を継承させることを目的としてはじめられたが、上皇は天皇家の家長として、律令国家のトップである天皇を押さえ込むことによって、国家そのものを掌握した。

律令の制度では、官位相当制があったので、朝廷の高級官僚になるには、有力貴族の出でなければならなかった。それに対して院政の政庁である院庁は、あくまでも院の家政機関であったので、その職員である院司になるのに位階の高さは関係なかったので、富裕な受領層が院司となり、院近臣を形成した。

そして、白河上皇は北面の武士という院独自の軍事力を設置して、源平を登用した(教科書には「院の警備」と書かれているが、相手を従わせるには強制力=軍事力が必要であった)。

そして、天皇家の家長として慣例に関わらず専制的な支配をして、絶大な権力を持ち「治天の君」(実際に世を治めている者)とよばれた。白河上皇が「天下三不如意」(源平盛衰記)は、「鴨川の水、双六の賽、山法師(延暦寺の僧兵)」と言ったことは有名である。

そのため、院庁からの文書=院庁下文、上皇の意思を伝える=院宣が強い力を持つようになった。

3 院政期の社会

(1)院政の経済基盤

院政の経済基盤は、「知行国と荘園」である。

①何といっても最大、かつ受験生が意外に把握してない絶対的キーワードが知行国制度である。

多くの教科書には「上級貴族に知行国主として一国の支配権をあたえ、その国からの収益を取得させる制度」といった内容が書かれている。 それでわからなかったら、「土地制度に関する質問だと判断できて、上級貴族を・・・一国の・・・院政の経済基盤」という言葉があれば、条件反射で「知行国制度」と思え!

| <知行国制度> これについては三省堂の教科書の記述が最も分かりやすいと思う。 「荘園公領制のもとでは、国衙領の収益は国司のものとして確保されていたから、この収益を特定の公卿や寺院・神社にあたえる知行国制というあらたな制度がつくられた。これをえて知行国主となった上皇・貴族・大寺院・大神社は、子弟や近臣を国司(守)に任命して国内支配を行なわせ、国衙領からの収入を得ようとした。」 つまり、知行国主は、国司の任免権を持っており、その国司を通じて、支配権を与えられた国(知行国)の公領から上がる収益を手に入れたことを理解しておきたい。 |

②白河は親父の後三条に習って、荘園整理に積極的だったが、鳥羽・後白河は消極的だった、と言うより、皇室領荘園の集積に邁進した。

先にパネル(?)で示した上野国新田荘はその例である。

延久の荘園整理令で天皇の力を見せつけた天皇家には、摂関家・大寺社の本所(本家・領家の中で実質的な支配権をもつもの)としての機能が揺らぐ中、寄進が集中して巨大な荘園領主となった。その例が

〇鳥羽上皇が娘に伝えた八条(女)院領だけで、摂関家領をしのぐほどの有り様であった→大覚寺統へ

〇後白河法皇が持仏堂に寄進した長講堂領→持明院統へ

である(大覚寺統、持明院統は、鎌倉時代編の「4蒙古襲来と幕府の滅亡」で出てきます)。

(2) 仏教の興隆

① 3上皇ともに出家して法皇となった。

② 法勝寺(白河法皇)に代表される六勝寺を造営した。

③ そして、「浄土と見立てた熊野詣や高野詣を繰り返した。

(3) 南都北嶺

僧兵の強訴の組み合わせ(南都=興福寺+春日神社の神木 ⇔ 北嶺=延暦寺+日吉神社の神輿)は正確に覚えなければ意味がない。

では彼らが強訴した(訴えた)主な内容は何か。この時代の特徴がつかめていれば分かる。荘園の境界争いである。

(2025.3.26)