日本史Bの教科書では、どの教科書も「鹿子木荘」の史料を用いて寄進地系荘園を説明して、「国風文化の後、院政の前」に扱われていた。

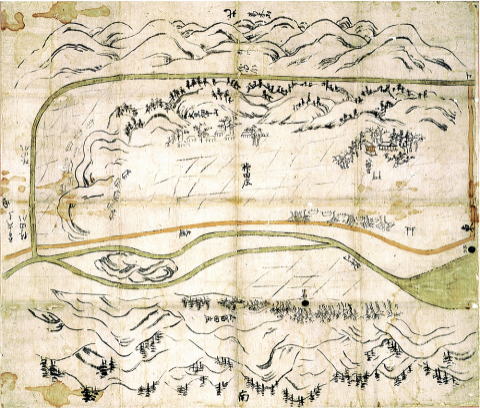

例えば、山川出版社の『詳説日本史』では、「荘園の発達」という見出しで、「紀伊国桛田荘の絵図」と「鹿子木荘」の史料を並べて提示していた。

(2012年文部科学省検定の『詳説日本史』山川出版社より)

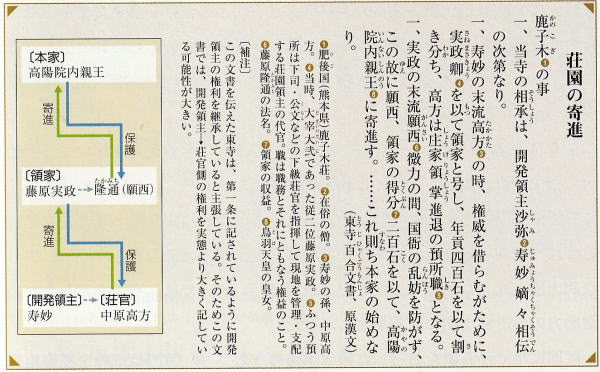

この史料の内容は、「開発領主沙弥寿妙の末流中原高方が、権威を借りるために、大宰大弐藤原実政を領家と号して年貢 400 石を割き分かち所領を寄進し、高方は現地を管理する預所職となった。その後、藤原実政の末流願西(藤原隆通)が、微力であったために国衙の乱妨を防ぐことができず、願西は領家得分 200 石を高陽院内親王に寄進した。高陽院薨去の後は菩提寺勝功徳院に寄せられ、その後美福門院の計らいにより、仁和寺に進付された。これが本家のはじめである。」というものである。

つまり、

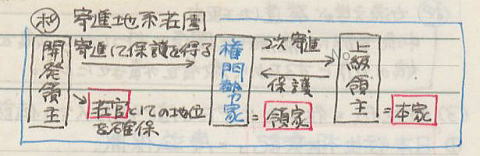

①開発領主が権威を借りるため、取得した年貢の中から 400 石を上納することで、所領を中央貴族に寄進して領主=領家になってもらった。一方で、開発領主自身は現地を管理する預所職(荘官)となった。

②その後、領家の力が弱くなり、国衙の乱妨を防ぐことができないようになったため、領家は得分であった400石のなかから200石を上納することで、さらに権威が高い権門勢家へ二次寄進して本家=上級の領主になってもらった。

ということである。

しかし、この「鹿子木荘」の史料で寄進地系荘園を説明するのは問題があることは、50年以上前の1970 年に石井進が指摘して以来、ずっと言われてきた。

「鹿子木荘」の史料を読むと矛盾していることがいくつもある。少なくとも、次の問題がある。

①開発領主には年貢を取得する権限はない。開発領主が得るのは加地子(正規の租税である年貢などのほかに徴収された付加米(いわば小作料)。新補率法で出てくる加徴米は加地子の例)のみである。だから史料にある「開発領主の子孫(中原高方)が取得する年貢から400石を上納した」はありえない。

②年貢を取得するのは国司であり、開発領主が中央貴族への土地を寄進しても、国司が年貢を取得することに変わりはない。領家への寄進は、地主の権利に過ぎない。

③寄進を受けて領家になった中央貴族も、国衙から年貢の収納権を領家に委譲する合意が形成されなければ、年貢を得ることができなかった。これについては旧課程の実教の教科書にも「領家は、年貢収納権と荘務権を国衙から委譲された荘園領主である」と書かれていた。

山川の『詳説日本史』は2012年文部科学省検定の教科書から、現在の『日本史探究』を含めて、提示した「鹿子木荘」の史料の注に「開発領主→荘官側の権利を実態より大きく記している可能性が大きい」と記しているが、実際は「荘官側の権利を実態より大きく記している」というものでなく、矛盾だらけである。

これがず~と使われていたのだが、新課程の教科書7冊のなかで、「鹿子木荘」の史料を示して寄進地系荘園を説明しているのは、山川の『詳説日本探究』と、同じく山川の『高校日本史: 日本史探究』のみになった。

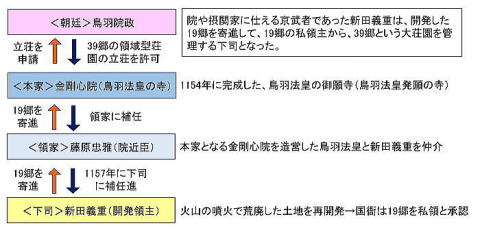

他の教科書は、『平安時代編6 荘園公領制の成立と院政』で示した下の図の元になる「上野国新田荘」を用いて説明している。

しかし、寄進地系荘園(領域型荘園)は、院政期(11世紀後半)以降に形成されたのであれば、『小右記』にある「万寿二(1025)年。(略)天下の地悉く一の家の領なり、公領は立錐の地も無きか、悲しむべきの世なり。」という摂関家の領(荘園)は、どこから来たのか?

これについて清水書院の教科書は、次のように説明している。

1 11世紀前半までの荘園

① 11世紀になると開発領主があらわれた。開発領主の一部は、国司による収公をのがれるために、年貢の収納や土地の管理などの権益をもつ荘官になることを条件に、墾田を中央貴族・寺社に寄進した。この寄進を受けたものが領家。11世紀後半になると、領家が荘園の権利をより安定させるために、さらに上の権門勢家や寺社に寄進する場合もあった。これが本家。

② このような11世紀前半までの荘園は、官省符や国司免判によって租税を免除された土地(免田)の集合体に過ぎなかった。

③ それらの土地の耕作者は、公領の田堵であった。そして各国とも公領に比べて荘園の比率は低かった。

だから以前から使われていた(ぼくも使ってきた)下図のような理解も誤りではなかった。

2 11世紀後半以降の荘園

「上野国新田荘」の例で説明した

① 開発領主から寄進を受けた院や摂関家など=本家

② 開発領主と本家を仲介した中小貴族=領家

③ 荘園内部には、耕地だけではなく、村落を形成し、山や川も含まれている。

という、いわゆる中世荘園である。

このように、寄進地系荘園には2種類があることを説明した後、次のように記している。

「摂関期の荘園も中世荘園もどちらも寄進によって成立しており、この点に着目して「寄進地系荘園」とよばれていた。しかし、近年の研究では、両者の現地のあり方が大きく異なっていることから、前者を「免田型荘園」、後者を「領域型荘園」と区別すことが一般的である。」

この清水書院の説明、凄く分かりやすいとおもいませんか?

(「鹿子木荘」の史料と「桛田荘の絵図」を並べて、寄進地系荘園を説明することが問題だったのではないかと、個人的には思っている)