『飛鳥時代~奈良時代編5 遣唐使と天平文化』

(P19)

(P19)

1 遣唐使

まずは遣唐使。「630年=舒明天皇⇒犬上御田鍬」のセットで始まり、「894年=宇多天皇⇒菅原道真」のセットで終わる。

遣隋使が「中国皇帝に臣属しない形式」をとったように、遣唐使も「冊封は受けない」というスタンスであり、日本独自の元号を使用していたが、実際は遣唐大使以下使者は正月の朝賀に参列して、皇帝を祝賀して、返礼を受けた。

菅原道真が遣唐使の中止を進言した理由を問われたら、「唐の衰退」と「航海の危険」とを答えればいいだろう。実際、道真の進止状に「これまでも唐への渡海の際に命を失う者はいたが、唐に上陸すれば危険や困難はなかった(つまり、今は「唐の衰退」で渡航後も危険)」と書かれている。

細かいことを言うと、894年、留学僧(中瓘 ちゅうかん)から「唐の地方官吏から日本の朝貢が途絶えていることについて尋ねられた」ことが記された上表文(録記)が、商人を介してもたらされた。「唐の衰退」の様子は、その録記に記されており、遣唐使を派遣すべきではないとまで述べられていた。太政官は中瓘に遣唐使派遣の決定を伝える文書を出し、1か月後には、菅原道真を大使とする遣唐使が任命された。その半月余り後、道真は意見書(進止状)を提出し、半月後、遣唐使の中止が決定された。その後、唐は間もなく滅亡(907)した。

この間に遣唐使は、20年に一度の割合で16回派遣された。船数は一度に二~四隻であったため「四つの船」と呼ばれ、一行は多い時で50人、大体100人~250人であった。

菅原道真の時、遣唐使中止を決定した背景には、9世紀前半には新羅の商人が、9世紀後半には唐の商人が頻繁に来航するようになっており、すでに唐からの文物を入手することができるようになっており、危険を冒してまで遣唐使を派遣する必要はなかったのである。

意外によく出題されるのが、コースの変化である。始めは朝鮮半島に沿っていく北路を使っていたが、新羅との関係が悪化したので、危険な東シナ海を横切る南路(以前は北路→南島路→南路とされていたが、現在は北路→南路で良い)を使うようになった。(エピソード「上海の夜」へ)実質的最後の遣唐使は838年。この時入唐した人物に円仁(山門派の祖。「弘仁・貞観文化」参照)がいる。体験記が『入唐求法巡礼行記』。主な入唐者には吉備真備・玄昉・空海・最澄などがいるが、出題頻度№1は阿倍仲麻呂であろう。玄宗皇帝に仕え、帰国できずに唐で生涯を終えたがkeywordである。(コラム 頂いた質問から(25)「宇多天皇と遣唐使中止」へ)

2 新羅

続いて新羅

新羅との間の関係は白村江の戦いの後修復され、使節の往来は頻繁にあった。しかししばしば関係が緊張した。なぜか?日本が新羅を従属国として扱おうとしたためである。白村江のためではない。

3 渤海

そして大物、渤海である。

唐と新羅への対抗上、日本へ使節を送ってきて、10世紀前半(926年)に遼に滅ぼされるまで、日本とは極めて友好関係にあった。最大のポイントは、渤海の使節が来た場所である。北陸の松原客院(客館)と能登客院であり、大宰府ではない。場所は遣唐使のコースとともに地

(P19~20)

(P19~20)

奈良時代の文化を聖武天皇の時の元号をとって天平文化という。中国の盛唐文化の影響をうけている貴族文化である。唐の玄宗皇帝の時代(開元の治)は、ほぼ天平文化と同時期である。なお、玄宗が即位した年(712年)に杜甫が生まれた。李白、王維は少し先輩(701年生まれ)である。(エピソード「月下独酌」へ)

この文化の最大の特徴は「鎮護国家思想」につきる。天皇のような為政者(政治を行う者)が仏教を厚く信じれば、仏教の力で国が治まるという考えである。民衆が信じるんじゃないよ。元来民衆への布教は僧尼令で禁止されていた。これを破って布教していたのが行基である。そのため行基は「小僧」と呼ばれていたが、大仏造立に際して民衆の動員力をかわれて大僧正になってしまった。そういう意味では民衆が仏教にふれることを許した「大仏造立の詔」は仏教史上画期的なものだったと言える。

1 学問と文芸

(1)史書・地誌

①「古事記」=神話と歴史(天皇系譜)←天武天皇の命によって稗田阿礼が読みならった『帝紀』『旧辞』を、太安万侶が筆録し、712年、元明天皇に献上

②「日本書紀」=日本最初の正史←元正天皇の720年完成。総裁=舎人親王。中国の正史にならって漢文編年体で書かれている。

③「風土記」=諸国の地理や伝承←元明天皇の713年に撰上の勅がでる。現存は出雲・常陸・播磨・豊後・肥前のいわゆる五風土記のみ。「五風土記除いて今713(ないさ)」そのうちほとんど完全に残っているのが出雲国風土記である。

※総裁として受験にでる親王は「大宝律令=刑部親王」と「日本書紀=舎人親王」のみである。

(2)文芸

①「懐風藻」=最初の漢詩集←代表的詩人は大津皇子(天武天皇の皇子。古代史の悲劇の皇子の一人)(正誤問題=「凌雲集」←最初の勅撰漢詩集/弘仁・貞観文化)

②「万葉集」=最初の和歌集←貴族・農民・防人の歌など4500首。編者は大伴家持か(正誤問題=「古今和歌集」←最初の勅撰和歌集/国風文化)

この他、最初の図書館である石上宅嗣の芸亭は基本。石上宅嗣が正誤問題で問われた場合、大抵ダミーは淡海三船(同時代の代表的文化人。漢詩文に優れ、鑑真の伝記である『唐大和上東征伝』を記す)である。

(3)教育

この時代の教育は官吏の養成が目的であり、庶民教育という概念もない。大学・国学の区別をしっかり。中央に置かれ、貴族や史部の子弟が学んだのが大学。地方に置かれ郡司の子弟を教育したのが国学である。時々、「国学では国司の子弟が学んだ」という正誤問題を見るが、国司の子弟は貴族だから、学んだとしたら大学である。教科としては始めは儒教を学ぶ明経道が重んぜられたが、のちに漢文学・史学を学ぶ紀伝道がメジャーとなった。(窓「出題ミスに振り回されるな!」へ)

ここでしっかりと理解しておきたいことがある。貴族とは、官人として朝廷に仕える者の中で、五位以上の位階を持っているものである。律令国家とは「試験で選ばれた官僚が、法に基づいて中央集権政治を行う国家」である。官僚制は今も昔も文書主義である。だから官人である貴族には教養が必要であり文字が書けなければ話にならないことは分かると思う。ではなぜ郡司の子弟も学ぶ必要があったのか。このことについて『飛鳥時代~奈良時代編3 律令と統治機構』で次のように述べた。「この時代の国司は、中央政府の監督のもと行政にあたり、税の徴収や文書の作成などの実務は郡司が行っていた。」郡司も官吏であり、当然、教養と文字は必要だったのである。

2 国家仏教の展開

先述の「鎮護国家思想」が絶対的キーワード。仏教の6学派、いわゆる南都六宗(三論・成実・法相・倶舎・華厳・律)はすべてマスターするのが理想とされていた。現実には人間には寿命があるため不可能だが、研究グループのようなもので、鎌倉新仏教のような対立はしていない。

また国家が造営・維持・管理を行う官大寺(官寺)も発展し、南都七大寺(薬師寺・東大寺・大安寺・元興寺・西大寺・興福寺・法隆寺)とされた。

人物の項にある孤児院をつくった和気広虫とは和気清麻呂のお姉さんである。また、仏教思想に基づいて、光明皇后が悲田院や施薬院をつくったことも知っておきたい。

3 建築

闇雲に覚えても仕方がない。「東大寺正倉院=校倉造」「唐招提寺金堂=現存する天平文化唯一の金堂」「唐招提寺講堂=平城宮の朝集殿を移建」などキーワードとともに覚える。

「正倉院」は、いわゆる「正倉院宝物」(聖武天皇の遺品を光明皇太后が収めたものなど)があり、シルクロードや「螺鈿紫檀五絃琵琶」の写真と結びつくことも大事。

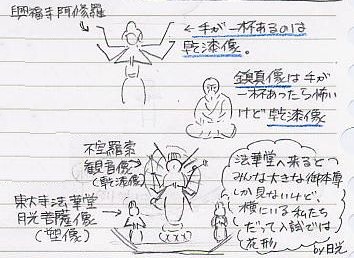

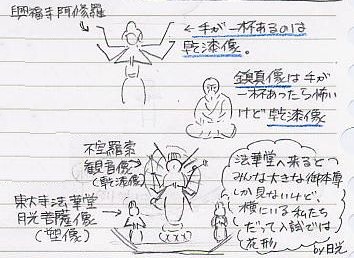

4 彫刻

技法の出題の花形ミツル君である。いわゆる粘土づくりの塑像が何で、布を漆で固めた乾漆像が何かを、正確に覚えなくてはならない。写真での出題も多い項目である。

ポイントは東大寺不空羂索観音像や興福寺阿修羅像のように手が一杯あるのは乾漆像。それ以外は塑像(東大寺法華堂日光・月光菩薩像、東大寺戒壇院四天王像など)。例外は鑑真(和上)像。鑑真像は乾漆像だが、手が一杯あったらすごいやろうなあ。

(図はテーマ史編の「彫刻史」より)

5 絵画・工芸品

ポイントは吉祥天像と鳥毛立女屏風はどこ(それぞれ薬師寺と正倉院)にあるか。それ以外は内容(例:「釈迦の前世を述べた経文に絵」→過去現在絵因果経。「世界最古の印刷物」→百万塔陀羅尼)で聞かれる。

(2004.8.2.加筆)

(2004.9.5.訂正)

(2005.10.22更新)

(2012.12.2更新)

(2017.10.28加筆)

(2024.9.28遣唐使の項に加筆)

通史目次へ戻る

トップページへ戻る

飛鳥時代~奈良時代編4『奈良時代・平城京と国土の開発』へ

平安時代編1『平安時代初期の政治』へ