7月の中旬、受験生の方から、次のような質問を受け取りました。

【頂いた質問】

使っている参考書に「13世紀後半以降、大量の商品が流通するようになった。中国から大量かつ良質の銅銭がもたらされたことにともなって年貢の代銭納が普及したことが要因である」と書かれています。代銭納の普及が商品経済を発展させる経緯がよくわかりません。詳しく解説していただきたいです。

【野澤の返答】

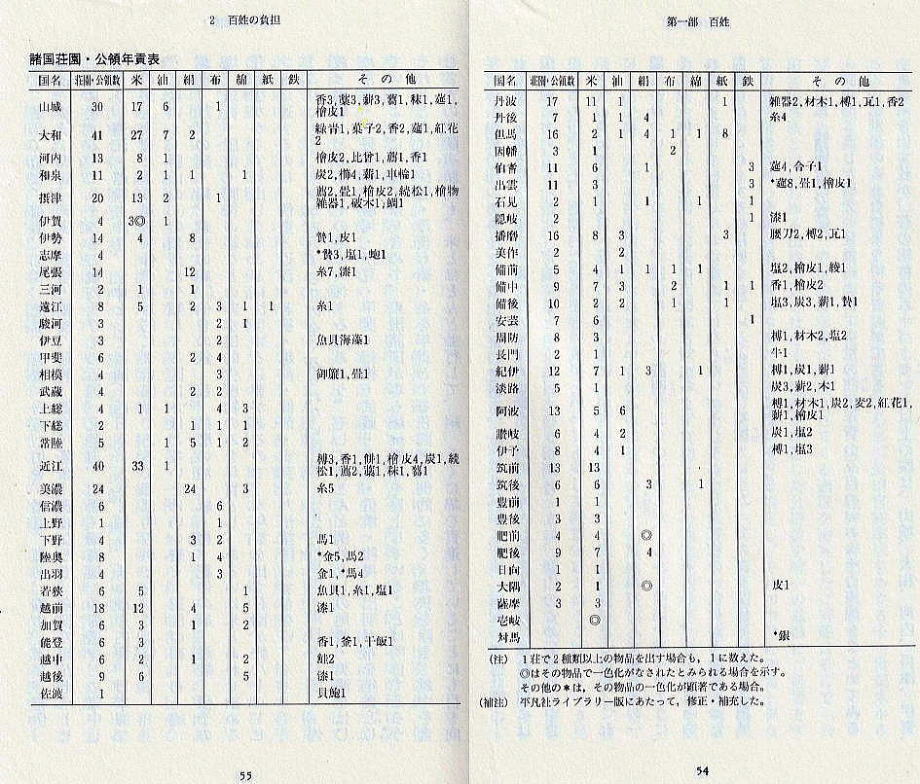

次の表は、網野善彦氏の『日本中世の百姓と職能民』に掲載されている「平安時代末期から鎌倉時代の荘園・公領の年貢品目」です。

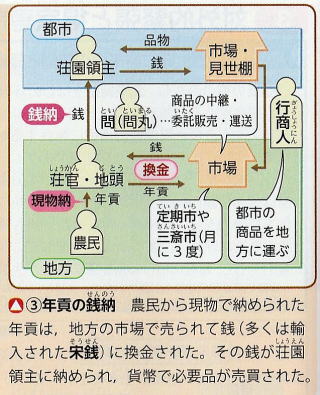

下の図は、帝国書院の『図説日本史通覧』に掲載されている代銭納を説明した図です。ぼくの手元にある日本史図表の中で、最も分かりやすいと思います。

表から、年貢は米だけではなく、トップ5は米、油、絹、布、綿であり、東日本では繊維製品が多いです。また紙、鉄、糸、塩、漆、檜皮、炭など様々で、牛まであります。

年貢が現物納であれば、これらの物品は、領主が住む中央などの都市に運ばれました。

しかし代銭納が普及すると、下の図のように年貢であった物品は、地方の市場で換金されて商品となります。そしてこの多様な大量の商品は、問丸によって流通していきます。

このシステムが機能するためには、「交換媒体となる銭に、量・質ともに信用があることが必要」です。その銭に信用を与えたのが、中国からもたらされた大量かつ良質の銅銭でした。

これが、「13世紀後半以降、大量の商品が流通するようになったのは、年貢の代銭納が普及したことが要因」という理由です。

2024.8.7